"일, 아프리카 경제협력, 한중 등 각국에 뒤져"

"아프리카 시장 통합에 인프라 구축, 개발 투자 동시 진행 필요"

|

아프리카와의 경제 협력에서 중국·한국에 뒤지는 일본이 FTA를 추진하는 것은 관세 철폐 등으로 양측의 경제 성장으로 이어지는 효과뿐 아니라 전 세계적으로 확산하는 보호무역주의에 맞서 자유무역의 중요성을 전 세계에 강조하려는 의도도 있다고 닛케이는 분석했다.

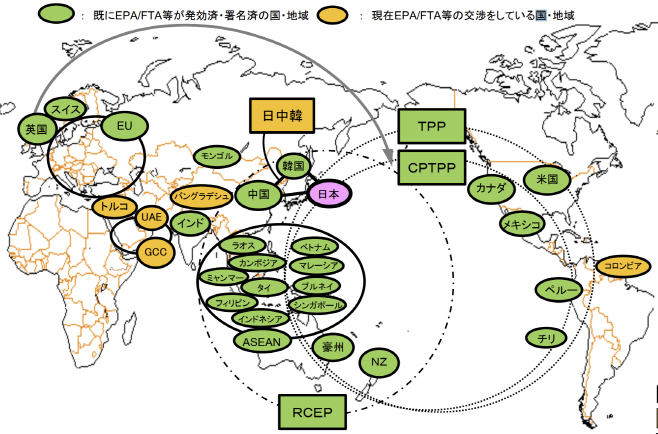

일본 정부는 2000년대 이후 일본·호주·캐나다·영국·멕시코·베트남 등 환태평양지역 12개국이 참여하는 환태평양경제동반자협정(CPTPP), 일본·한국·중국·동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)·호주·뉴질랜드가 참여하는 동아시아 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 경제 협력의 틀을 구축해 왔지만, 아프리카는 FTA 사각지대로 남아 있었다.

한국은 2024년 탄자니아·모로코와 경제협력협정(EPA) 협상을 시작했고, 아프리카 최대 교역국인 중국의 케냐 주재 대사관은 6월 무관세 준비가 돼 있다고 천명하는 등 도널드 트럼프 미국 행정부의 고율 상호관세 도입에 맞서 아프리카에 대한 관세를 인하해 수요를 확대하려고 하는 등 '최후의 개척지'라고 여기는 아프리카와의 경제 협력을 강화하려는 세계 각국의 움직임이 일본에 앞서고 있다고 닛케이는 전했다.

인도의 대(對)아프리카 무역은 2000년 70억달러에서 2023년 820억달러로 확대해 180억달러의 일본을 크게 웃돌았고, 사우디아라비아·아랍에미리트(UAE) 등 중동 국가들도 최근 아프리카와의 경제 포럼을 잇달아 개최했다. 튀르키예항공은 아프리카 취항 도시를 최근 20년 동안 64개 도시로 10배 확대했다.

아프리카는 도로·철도·항공망 등 인프라 여전히 열악하고, 인근 국가행 직항편이 없어 유럽이나 중동을 경유하는 경우도 있다. 육상 국경의 세관을 원스톱으로 만들려는 등의 시도가 있지만, 통관에 수일이 소요되는 경우도 드물지 않다.

이런 상황에서 아프리카 시장 통합을 추진하기 위해서는 인프라 구축과 개발 투자가 함께 진행돼야 한다고 닛케이는 제안했다.