견제 기능 취약 '무소불위' 권력 우려

국수본·중수청·공소청 등 기관 난립

법조계, 공수처 한계 속 폐지도 거론

|

공수처는 문재인 정부 시절 검찰의 기소독점주의를 깬다는 명분 아래 독립수사기관으로 출범했다. 그러나 '수사·기소 분리'라는 대원칙과 정면으로 상반되면서 '상호 견제-균형'이라는 민주주의 원리 밖에 있다는 비판을 피할 수 없었다.

이런 가운데 이재명 정부 출범 이후 공수처의 위상이 새롭게 강화되고 있다. 여당이 검찰개혁에 따라 검찰청 폐지를 공식화하고 공수처의 권한을 강화하는 입법에 나선 것이다.

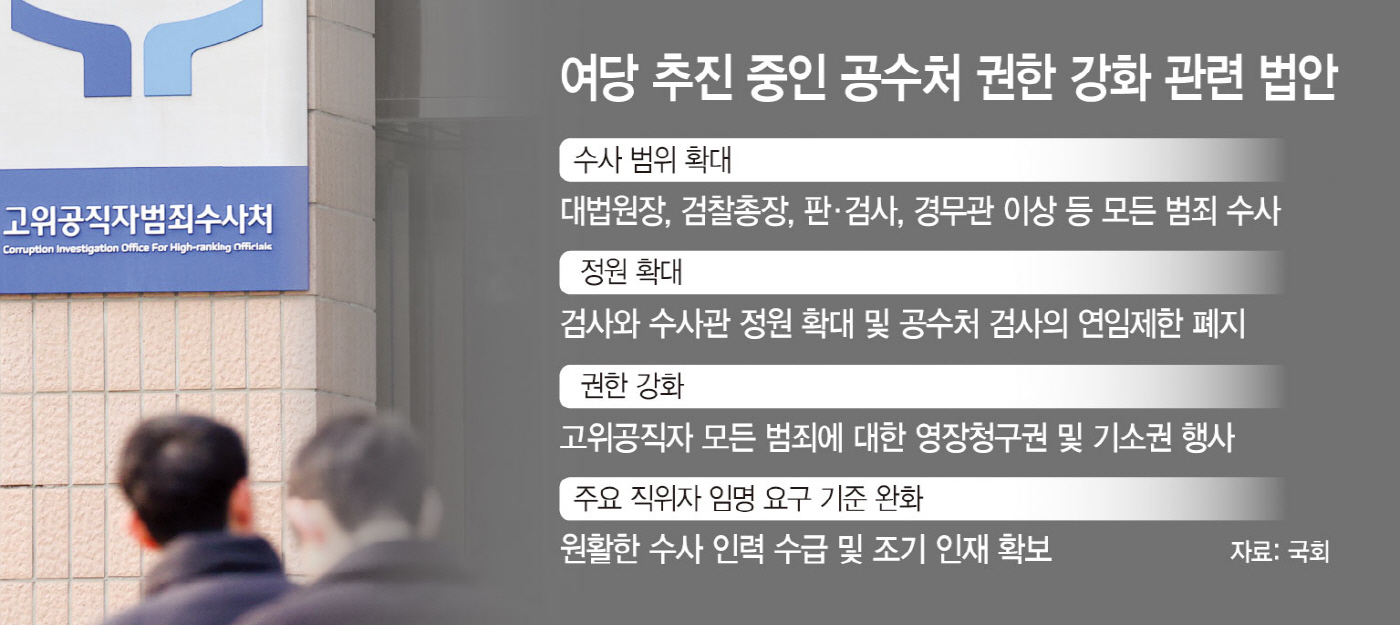

여당은 공수처의 수사-기소 범위를 대폭 확대하는 법안을 발의하면서 공수처의 위상을 끌어올리는 시도를 하고 있다.

4일 국회 의안정보시스템에 따르면 22대 국회에서 발의한 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 개정안(공수처법 개정안)은 모두 21건(계류 19건, 철회 1건, 수정가결 1건)으로, 이 중 5건이 이 대통령 취임 후 발의됐다.

해당 법안 모두 여당이 발의했는데, 공수처의 수사 대상과 범위를 대폭 확대하는 것은 물론 정원을 늘리고 권한을 강화하는 내용을 주요 골자로 한다.

국회 법제사법위원회 소속 김용민 더불어민주당 의원(경기 남양주시병)이 대표 발의한 공수처법 개정안 내용을 보면 대법원장, 대법관, 검찰총장, 판검사, 경무관 이상 경찰공무원 등에 대한 모든 범죄를 수사할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 공수처의 수사 범위는 뇌물공여 및 직권남용 등 공수처법상 고위공직자의 직무 관련 범죄로 한정돼 있는데, 모든 범죄로 확대한다는 것이다.

또 장경태 의원(서울 동대문구을)이 낸 개정안에는 공수처 검사가 연임(1회 임기 3년)할 수 있는 횟수를 3회로 한정하던 제한 규정을 폐지하고 수사관의 임기제·직급 제한 규정을 삭제하는 내용이 담겼다. 공수처는 해당 규정과 관련해 대통령의 인사권에서 자유롭지 못하고 독립기관의 위상에 맞지 않는다며 폐지를 주장한 바 있다.

특히 최민희 의원(경기 남양주시갑)이 대표 발의한 개정안은 고위공직자의 모든 범죄에 대한 영장청구권과 기소권을 행사할 수 있도록 하는 내용을 뼈대로 하고 있다.

이를 두고 검찰의 수사·기소권 오남용으로 검찰청을 폐지해 중대범죄수사청과 공소청으로 나눈 정부·여당의 행보와 반대로 공수처에 수사·기소권을 부여, 모순적 행태라는 지적이 나오고 있다.

공수처가 여당의 구상대로 수사·기소권 모두 쥐게 되면 무소불위의 '옥상옥' 기관이 될 것이라는 우려가 제기된다. 검찰과 경찰의 경우 수사 과정에서 보완수사 등을 통해 상호 견제가 가능하지만, 공수처의 경우 견제 기능은 취약한 실정이다. 이 대통령이 민주당 대표 당시 공수처를 대폭 강화해 수사기관끼리 상호 견제하게 만들겠다고 언급했지만, 공수처를 제대로 감시할 기관·장치는 사실상 '특검' 또는 '셀프 감사' 외엔 없다는 게 법조계 시각이다.

실제로 이명현 순직해병 특검팀은 송창진 전 부장검사가 순직해병 사건과 관련해 국회에서 위증한 혐의로 고발당한 사건을 대검찰청에 1년가량 통보하지 않은 정황을 포착해 오동운 공수처장 등을 피의자 신분으로 조사 중이다.

법조계에선 공수처 한계가 분명한 만큼 권한 강화보단 수사기관 난립에 따른 폐지 방향도 검토해야 한다는 의견이 나온다. 한 차장검사 출신 변호사는 "검찰청 폐지로 국가수사본부, 중대범죄수사청, 공소청, 공수처까지 여러 수사기관이 난립하는 상황이 됐다"며 "공수처의 역할과 태생적 한계가 명확한 상황에서 조직을 키우기보단 폐지해 신설 조직에 권한을 분산하는 방향도 생각해 봐야 한다"고 말했다.