북유럽 대기업 집단의 '기업재단 제도' 벤치마킹 제안

"기업이 개인 현금화되지 않고 사회적 자산으로 남을 것"

|

삼일 PwC 거버넌스센터는 조용두 삼일회계법인 고문의 연구보고서가 수록된 '거버넌스 포커스 제29호'를 발간했다고 3일 밝혔다. '성장과 혁신 위한 K-기업지배구조의 미래'를 주제로 한 이번 보고서는 지난 25년간 한국의 기업지배구조 진화 과정을 분석하고 향후 바람직한 발전 모델을 제시하기 위해 작성됐다.

보고서는 저성장 기조가 고착화되는 한국 경제에서 성장과 혁신을 위해서는 기업이 엔진 역할을 할 수밖에 없으며, 핵심은 기업지배구조의 패러다임 변화라고 강조했다.

보고서에 따르면 미래 한국기업의 지배구조는 점차 소유와 경영이 분리되는 형태로 변모할 가능성이 높다. 따라서 저자는 지배주주와 오너가 어떤 역량과 성과를 내고, 지배주주와 일반주주 간 원만한 관계가 정립되느냐 등에 따라서 변화의 속도나 방향성이 영향을 받을 것이라 분석했다.

특히 그동안 부정적으로 평가받던 '재벌' 오너경영 체제의 장기적인 전략 수행 능력을 재평가해야 한다고 주장했다.

보고서에서 조 고문은 "전문경영인 체제가 지배구조 선진화의 방향으로 인식되지만, 이를 먼저 도입한 영미권에서는 기업의 전문경영인이 분기 단위의 목표에 몰입되는 단기주의 현상 등 부작용을 호소하고 있다"고 지적했다. 반면 거버넌스 측면에서 부정적인 평가를 받아온 오너경영 체제는 기업의 장기적인 성장을 도모할 수 있고 오너 특유의 비전 실행이 가능하다는 장점을 갖고 있다고 평가했다.

이어 "한국 기업지배구조가 앞으로 나아갈 방향성을 고민할 때 그동안 부정적으로만 치부해 온 '재벌' 체제의 특성을 재해석하고 새로운 잠재력을 발견하려는 시도가 필요하다"고 제안했다.

대안으로 제시된 제도는 스웨덴 발렌베리(Wallenberg) 그룹과 덴마크 노보 노디스크(Novo Nordisk) 그룹의 기업재단(Industrial Foundation)을 활용한 지배구조 모델이다. 이같은 북유럽 대기업 집단은 창업정신과 기업의 목적에 부합하는 경영을 하도록 기업 재단이 최대 지배주주로서 역할을 하고 있다. 재단제도를 통해 상속인이 자질이 부족하거나 승계자가 없는 경우에도 사업이 다음 세대로 이어질 수 있다. 또 창업자 가족들은 재단의 이사로서 주식이 아닌 급여를 받게 되고, 매각을 통해 기업을 개인 현금화할 수 없게 된다.

조 고문은 이같은 기업재단 제도는 "기업이 사회적인 자산으로 계속 남아있도록 하는 효과가 있는 것"이라고 평가했다.

이들 기업은 재단제도를 활용해 창업자 가족이 어느 시점에 보유 주식을 재단에 이전하면, 그 반대급부로 국가는 상속세를 대부분 감면해주고 차등의결권을 인정해준다. 이를 통해 대기업 집단은 외부의 적대적 인수합병(M&A)을 방어하고 장기적인 목표를 가지고 사업을 영위할 수 있다. 다만 "한국에서는 차등의결권 제도가 원천적으로 금지됐기 때문에 북유럽 사례를 벤치마킹 하려면 관련 세법 개정과 노사정 간 대타협이 선행돼야 한다"고 지적했다.

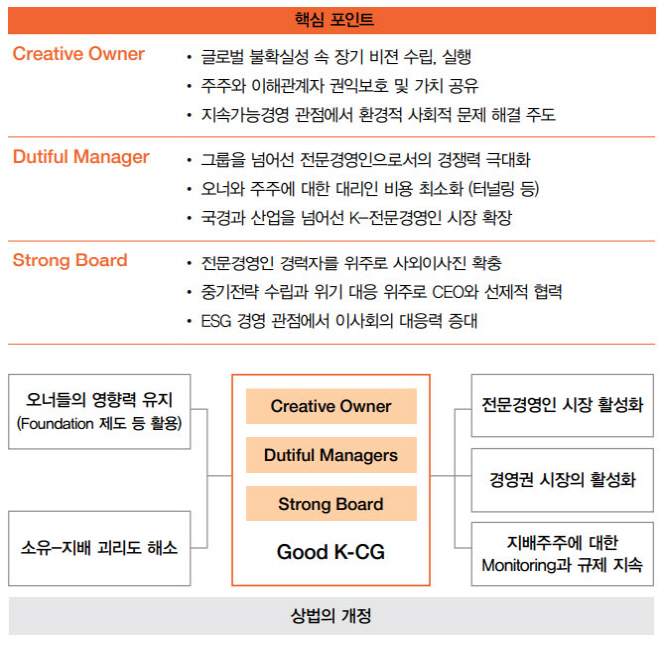

조 고문은 또 "고조되는 경영 불확실성 하에서 장기적 관점의 실행력을 발휘하며 지속 가능한 기업을 만들어 가는 오너, 오너 혹은 주주의 대리인으로서 전문경영 경력이 풍부하고 책임을 다하는 전문경영인, 그리고 전문경영인과 협력하며 경영을 감시하는 강한 이사회가 필요하다"고 강조했다.