'기업가치 제고' 김영섭 해킹에 발목

구현모·윤경림·박윤영·홍원표 거론

일각선 '친정권 인사' 필요성 목소리

|

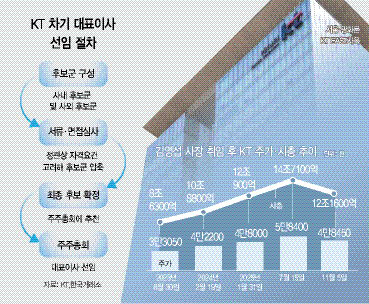

5일 KT에 따르면 이사후보추천위원회는 이날 차기 대표이사 후보 공개모집을 시작으로 본격적인 인선 절차에 착수했다. 전날 열린 이사회에서 김영섭 사장이 연임 포기 의사를 밝히면서다. KT 사외이사 8인 전원으로 구성된 위원회는 외부 전문기관 추천, 공개 모집, 주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주), 관련 규정에 따른 사내 후보로 연내 대표이사 후보 1인을 선정할 계획이다. 인선 절차는 후보군 구성, 서류·면접심사, 최종 후보 확정, 주주총회 선임 순으로 진행된다.

올해 상반기까지만 하더라도 김 사장의 연임 도전 가능성에 무게를 두는 시각이 많았다. 김 사장은 취임 이후 저수익 사업 정리 등 비용 효율화 작업과 조직 개편 등을 잇따라 단행하며 저평가됐던 KT 기업가치를 상승궤도에 올렸다. 한국거래소에 따르면 지난 7월 15일 KT 주가는 2002년 민영화 이후 최고가인 5만8400원(종가)을 기록했다. 당시 시가총액은 14조7000억원을 웃돌면서 이동통신시장 1위인 SK텔레콤과 2조6000억원 가량을 앞섰다. 김 사장 취임 당시인 2023년 8월 30일 시가총액(8조6200억원)과 비교하면 격차가 더욱 뚜렷하다.

다만 올해 하반기 들어 무단 소액결제와 개인정보유출 논란이 연달아 발생하면서 김 사장의 입지도 크게 약화됐다. 여기에 일부 정치권과 시민단체 등을 중심으로 사실 은폐 의혹까지 제기되면서 사퇴 압박이 거세지자 김 사장은 지난달 국정감사 과정에서 결국 연임 포기를 시사했다. '전 정권 인사'라는 꼬리표도 적지 않은 영향을 미친 것으로 보인다. KT는 소유분산기업 특성상 정권 교체기마다 외풍에 시달려왔다. 민영화 이후 연임에 성공해 임기를 다 채운 인물은 황창규 전 회장이 유일하다.

이미 차기 대표이사 후보를 두고 하마평이 무성하다. 2023년 2월 차기 대표이사 후보 공개모집 당시에만 34명이 지원했다. 통상 그룹 내에선 ICT 전문성과 조직에 대한 이해도를 갖춘 사내 인사를 선호하는 경향이 크다. 다만 올해는 전직 KT 인사들에 대한 관심도가 한층 높아진 분위기다. 현재 구현모 전 KT 대표이사를 비롯해 윤경림 전 KT 사장, 박윤영 전 KT 사장, 홍원표 전 SK쉴더스 사장, 김태호 전 서울교통공사 사장 등이 거론된다. 그룹사 한 관계자는 "CEO 교체 때마다 측근 인사들도 함께 자리에서 물러나면서 마땅한 사내 후보가 많지 않은 상황"이라며 "임직원들 사이에서 신망이 높았던 구 전 대표 등의 복귀를 내심 바라는 기류가 감지된다"고 밝혔다.

친정권 인사의 필요성을 강조하는 목소리도 조심스레 나온다. 통신업이 대표적인 규제 산업이라는 점에서 외부 출신이더라도 현 정부와 충돌을 최소화할 수 있는 인물이 필요하다는 의견이다. 일부 전직 인사의 경우 앞선 사법 리스크에 따른 정치권 등의 반발로 인선 절차가 상당기간 지연될 수 있다는 우려도 있다. 또 다른 그룹사 관계자는 "2년 전 정관 개정을 통해 후보군 모집 범위가 넓어지긴 했지만, 출신을 막론하고 ICT 전문성을 갖춘 인사를 선별하는 것이 무엇보다 중요한 시기"라며 "인선 과정에서 불순한 의도를 가진 외압에 대해 세심한 경계도 필요하다"고 밝혔다.