서울은 93.6%로 14년만에 최저…1인가구 증가가 원인

공급 부족에 집값 불안 우려

전문가들 "주택보급률 '과다 산정'…시대에 맞게 바꿔야"

|

#2. 2021년 5월. 문재인 대통령은 취임 4주년 특별연설 후 기자회견에서 "부동산 가격을 안정시키겠다는 목표를 이루지 못했다"며 "부동산만큼은 정부가 할 말이 없는 상황이 됐다"고 고개를 숙였다. 그간 각 부처 장관이나 국회의원 등이 정책 실패를 두고 사과하는 일은 더러 있었지만, 대통령이 직접 나서 '할 말이 없다'며 대국민 사과에 나선 것은 이례적이었다는 평가가 많았다.

◇주택 보급률이 100%가 넘는데, 집이 부족하다고?

노무현 정부는 집권 기간 동안 주택 공급은 틀어막고 수요를 억누르는 대책으로 일관했다. 문재인 정부도 다주택자가 집값을 끌어올리는 주범으로 보고 투기 억제책을 쏟아냈다.

왜 그랬을까. 이른바 '주택 공급 충분론'의 함정에 빠져 있었던 것이다. 실제로 노무현-문재인 정부는 '주택 공급은 충분하며, 투기 수요만 근절하면 집값을 안정시킬 수 있다'는 인식 아래 부동산 정책을 펴왔다.

주택 공급을 얘기할 때 거론하는 대표적 통계는 '주택 보급률'이다. 주택 수를 가구 수로 나누고 100을 곱해 산출한 값으로, 주택 공급이 얼마나 적절한지 보여주는 양적 지표다. 주택 재고가 거주 가구 수에 비해 많으면 100이 넘고, 부족하면 그 아래로 떨어진다.

우리나라는 2002년 말 공식적으로 주택 보급률 100%를 달성했다. 노무현 정부 시절인 2005년엔 주택 보급률이 105.9%였다. 주택 수가 가구 수를 추월한 것이다. 정책 당국 내부에선 '주택 공급은 더 이상 급하지 않다'는 주장에 힘이 실렸다.

그런데 주택 보급률은 실제 주택 재고가 충분한지를 보여주는 데에 근본적인 한계를 안고 있었다. 1인 가구가 빠르게 늘고 있었지만 통계엔 반영되지 않았던 것이다. 이에 2008년 정부는 새로운 주택 보급률 통계를 내놨다. 1인 가구를 가구 수에 포함하는 등 현실을 반영했다. 새 기준에 따라 보정한 2005년 주택 보급률은 98.3%로 내려갔다.

그렇다면 지금은 어떨까. 가장 최근 통계인 2023년 말 기준 전국 주택 보급률은 102.5%로 전년보다 0.4%포인트(p) 올랐다. 2010년(100.5%)과 비교하면 13년 사이 2%p 상승한 수치다. 수도권의 경기(99.3%)와 인천(99.1%)은 전년 대비 각각 0.7%p, 1.2%p 올랐고, 지방도 107.7%로 0.2%포인트 상승했다.

|

그럼 이제 주택은 충분한가. 서울은 어떤가.

통계청에 따르면 서울지역 주택 보급률은 93.6%(2023년 말 기준)로 14년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 서울은 주택 보급률이 2019년 96.0%에서 2020년 94.9%, 2021년 94.2%, 2022년 93.7%로 매년 쪼그라들었다. 특히 2023년의 경우 2009년(93.1%) 이후 14년 만에 최저치다. 서울에 총 414만1700가구가 사는 데 반해 주택은 387만8500채여서 26만3000가구는 살 집을 구하는 게 힘들다는 뜻이다.

주목할 점은 주택 보급률 100% 미만인 곳이 4곳으로 늘어났다는 것이다. 서울을 포함해 주택 보급률이 100%를 밑도는 지역은 경기(99.3%), 인천(99.1%), 대전(96.4%)이다. 2019년까지만 해도 전국에서 주택 보급률이 100% 아래인 곳은 서울뿐이었는데 점차 주택 부족 지역이 확대된 것이다.

주택 보급률 하락의 가장 큰 원인은 1인 가구 급증이다. 1인 가구 분화(分化) 등에 따른 가구 수 증가를 완충할 정도의 주택 수가 늘어나지 못한 탓이다.

서울 인구는 2015년 1002만2000명에서 2023년 938만6000명)으로 6.3%(63만6000명) 줄었다. 하지만 같은 기간 가구 수는 378만 가구에서 414만 가구로 9.5%(36만 가구) 늘었다. 특히 이 기간 서울에서만 1인 가구가 112만 가구에서 162만 가구로 44.6%(50만가구) 급증했다.

이로써 서울시 1인 가구 비율은 2015년 전체 가구 중 29.5%였으나 2023년엔 39.3%로 늘어났다. 전체 가구 증가율이 9.4%에 그친 반면, 1인 가구는 45.9%의 성장률을 기록한 것이다.

주택의 수요는 '인구'가 아니라, 집에서 사는 단위인 '가구(家口)'이다. 거주 단위인 가구 수 대비 주택 수가 적다는 것은 기본적인 주택 수급도 충족하지 못한다는 뜻이다. 게다가 서울엔 집을 지을 땅이 많지 않는데다 공사비 상승 등의 여파로 재건축·재개발을 통한 공급도 원활하지 않다 보니 늘어나는 가구 수를 주택이 맞추지 못한 것이다. 실제로 2023년 서울의 주택 준공(입주) 물량은 4만1218가구로 2009년(3만5390가구) 이후 14년 만에 가장 적었다. 2020년(8만1406가구)과 비교하면 절반 수준에 그쳤다.

◇'주택 보급률' 통계의 허와 실

서울 주택 보급률이 14년만에 최저 수준이지만 이마저도 과다 산정됐다는 견해도 있다.

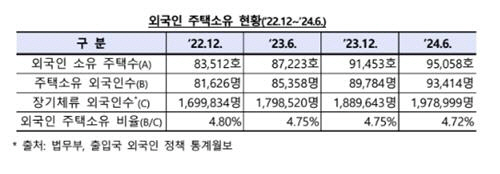

우선 가구 수가 현실보다 적게 측정됐을 가능성이 크다는 것이다. 주택을 필요로 하는 가구 수는 '일반가구 수'를 기준으로 집계하는데, 여기에는 외국인가구와 집단가구는 제외된다. 주택 보급률에서 사용하는 가구 수는 일정 기간 주거 안정을 누려야 하는 가구를 중심으로 설계됐기 때문이다.

|

기숙사, 노인 요양시설, 보육원 등 사회시설에 사는 집단가구를 주택보급률 산출을 위해 활용하는 '일반가구'에서 제외하는 것은 이해할 수 있지만, 최근 들어 크게 늘고 있는 외국인 가구를 제외하는 것은 납득할 수 없다는 지적이 많다.

주택 수 산정이 과대 평가된 측면도 있다. 주택 재고를 보여주는 주택 수 집계 역시 오류 가능성이 크다는 것이다.

주택 보급률에서 주택 수는 한 가구가 독립적으로 사용할 수 있는 공간인 '거처' 단위로 집계한다. 예컨대, 다섯 가구가 거주할 수 있는 1개 동의 다가구주택(건축법상 단독주택)의 경우 소유자 기준으로는 1채이지만 거처 단위로는 5채가 된다. 그런데 다가구주택이나 원룸을 여러 개로 쪼갠 쪽방과 반지하·지하주택도 '적정 주택'으로 간주해 주택 수에 포함한다. 이런 주택은 중장기 측면에서 주택으로 기능하지 못하더라도 역시 주택 수에 포함되는 것이다.

주택 보급률 통계의 허점은 또 있다. 이농현상 등으로 사람이 살지 않는 시골의 빈집도 주택 수로 계산된다. 2023년 기준 전국 빈집은 153만4000호로, 전년 대비 5.7% 늘어났다.

|

백번 양보해 주택 수와 가구 수가 균형을 맞춘다 해도 '주택의 질'까지 함께 따져봐야 한다. 수치 상으론 주택 보급이 충분해 보일 수 있지만, 질이 떨어지는 주택이 많으면 더 넓고 쾌적한 곳으로 이사하려는 실수요는 언제든지 늘어나기 때문이다. 주택이라는 말이 창피할 정도로 주거 기능을 상실한 집까지도 주택으로 분류하는 건 문제가 있다는 게 전문가들의 지적이다.

◇'인구 1000명당 주택 수'가 더 중요

주택 보급률 지표를 활용하는 국가는 우리나라를 제외하고는 전 세계적으로 매우 드물다. 국제적으로 통용되는 주택 재고 수준을 판단하는 지표는 '인구 1000인당 주택 수'이다. 이 지표를 기준으로 삼으면 우리나라 전체의 주택 재고가 충분한 수준은 아니라는 결론에 도달한다. 2022년 기준 우리나라 인구 1000명당 주택 수는 430채로 OECD(경제협력개발기구) 회원국 중 하위권에 속한다.

1~2인가구가 많을수록 가구 수를 기반으로 한 주택 보급률보다 1000인당 주택 수가 더 중요한 지표로 간주된다. 그런데도 우리나라는 주택 보급률 지표를 고집하고 있다. 주택은 가구(household) 단위로 거주하므로 보급률이 더 쉽게 다가온다는 이유에서다. 하지만 1~2인 가구가 급격히 증가하는 현실을 감안하면 인구 1000인당 주택 수를 기준으로 재고 수준을 파악하는 것이 더 적합하다는 지적이 많다.

통계청의 장래가구 추계를 보면 2039년까지는 가구 수가 2387만 가구까지 늘어날 것으로 예상된다. 인구는 줄기 시작했지만 기존 '부모+자녀'의 가구 구조가 '1인 혹은 부부' 구조로 바뀌면서 가구 수는 당분간 더 늘어날 것이라는 전망이다. 여기에 매년 낡아서 살 수 없는 멸실 주택를 더하면 새 주택 공급에 대한 필요성은 더 커진다.

|

허점 투성이인 주택 보급률만 보더라도 서울은 주택 공급이 많이 부족한 편이다. 주택 수가 모자란 상황에선 수요를 촉발하는 작은 변수에도 집값이 들썩일 수 있다. 정부가 실질적 주택 수요에 상응하도록 공급 확대에 속도를 내야 하는 이유다.

원활한 주택 공급이 절실한 때다. 주택 보급률이 120% 정도는 돼야 계절적 수요가 몰려도 시장이 안정적으로 돌아갈 수 있다는 게 전문가들의 지적이다. 집값 안정을 위해서는 주택 보급률 100% 달성을 넘어, 여분의 주택 재고까지 충분히 확보해야 한다는 것이다.

주택 공급 통계에 대한 정확한 진단이야말로 올바른 부동산 정책 마련을 위한 가장 중요한 선결 과제다. 지난 정부와 같은 부동산 정책 실패를 답습하지 않으려면 통계의 현실적인 정비가 필요하다.

이참에 오늘날 사회·경제적 상황에 걸맞은 주택의 질적인 수준과 가구의 구매 능력이 반영된 통계 지표를 새롭게 마련하는 건 어떨까.